包丁が切れるかどうかは使っていれば、大体わかります。

しかし、もう少し、どこが切れないのか?

どんなふうになっているのか? などを具体的に知りたい、見てみたいと思うものです。

実際、包丁を研ぐ時にはどこがどの程度傷んでいるのかを確認した上で、研いだ方が効率も良いのです。

まず、傷み方を知る

1.爪に立てて見る

包丁を斜めにして軽く爪に当てて見ます。刃が付いていれば(多少でも切れる状態)であれば爪に

引っかかりがあります。

少々傷んでいても、この程度は当たります。

2.爪に当てるのはちょっと!

と仰る方は割り箸なとを代わりにしてもよろしいです。

この時に、割り箸に軽く包丁を当てて、軽く下に引いてみましょう。刃かけなどがありましたら、引っかかる感覚がわかるはずです。

3.包丁の刃をはの方を向け、電灯の下で見ます。

これは伝統的な見方です。この時、包丁の刃を、左右に動かし、反射を利用して、刃の先端をながめます。この時、痛みがあれば、白く、または白い線状に見えましたら、これは刃の先端が潰れているという事になります。

刃が鋭く付いていれば、刃の先端は見えません。

ですから、どの部分がどの程度傷んでいるかをまず頭に入れる事は重要です。

4.今度は同じく電灯の下で包丁を側面から、刃の先端を見てみましょう。

刃のかけなどがありましたら見えるはずです。見えない時は目を近づけて見ましょう。

5.これはカケではありませんが、刃の形状を確認します。

見方は、ほうちょうの刃を上に向け、刃元(アゴ)から刃先を眺めます。

見るというより眺めると言う感じです。少し左右上下にうごかしますと、刃の形状が見えます。ゆるやかな山状になっていればOKですが、中程や刃先などが凹んでいたり、明らかにカクカクと段になっている場合は良くありません。

引いて切った場合に、切れに影響します。

そして包丁研ぎがうまくいかないときは・・

包丁研ぎのプロに頼む→

郵送・宅配での包丁研ぎを受け付けております。

包丁研ぎ出張予定(北陸3県)→

北陸3県にお住まいの方は近所のスーパーにて定期的に出張包丁研ぎを行っております。

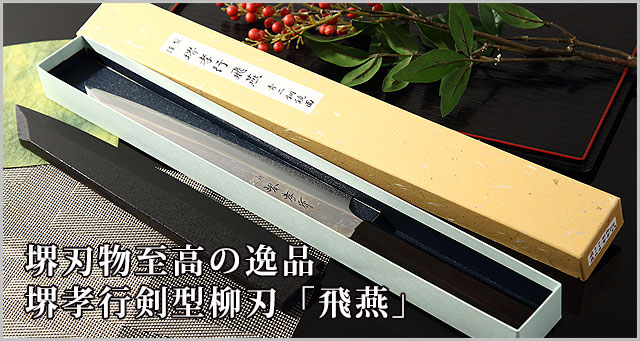

光三郎おすすめ包丁はこれ↓↓

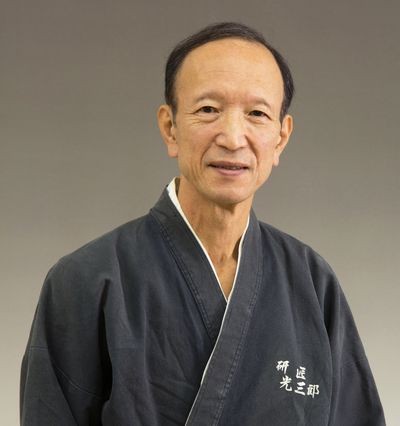

『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、庖丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。

庖丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。

以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さんやお母さんが研いでいました。そういった人が高齢化し、年々その数が減少し、その反面お困りの方が増えています。『研匠』光三郎はそんな人の悩みを解消し、毎日のお料理が少しでも楽に、楽しくなればと考えています。

「庖丁とはこんなに切れる物なの?」という驚きと感動を日本中の人に伝えたいと考えています。

詳しくは以下の会社紹介をご覧ください。

光三郎は感動の切れ味をお届けします。