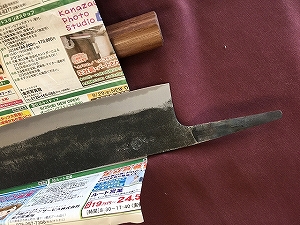

和包丁の柄(差し柄)の交換方法

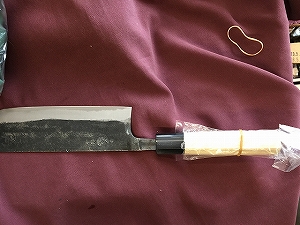

和包丁の柄は種類と長さによって、すべて違います。メーカーによって、多少の違いはありますが、おおむね、種類とサイズによって、柄の長さや太さが決まっています。包丁の長さに合わせた柄のサイズが最も使いやすい大きさになります。また、柄の形にも違いがあります。おおむね、出刃包丁は小判型。その他の包丁はくり型となっています。小判型の場合は、柄の穴は峰の方が大きくなっています。また、くり型の場合は、とがっている方が右利きの人は右側に来るように取りつけて下さい。 柄の種類とサイズ 参考 販売もしています。

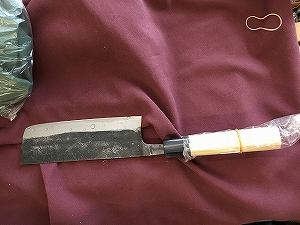

替えようとする包丁が何の種類で、何センチのものであるかを確認し、それに合う柄を手配して下さい。 出刃の6寸(180mm)、柳刃の1尺(300mm)、菜切りの180mmなどですと、これに合う柄がある訳です。菜切り包丁の場合は薄刃用を使用します。菜切り包丁の中には安価なものなどで、峰の刃厚が薄い(1mm)程度のものがありますが、これ用の柄は、私どもでは扱いがありません。ので、詰め物をするなどをして対応します。 菜切り包丁に関しませては西型と東型がありますのでご注意ください。

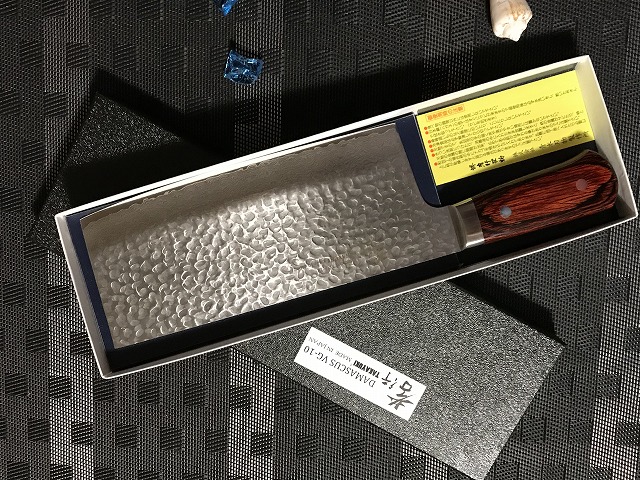

プラスチック柄(口輪がプラスチック)の柄はよほど強いのですが、水牛柄以上の高級柄になるほど、繊細なもので、割れやすいのです。それだけ、慎重に、さして下さい。交換の目安は本体が1万円以下の物ならプラスチック柄。本体が1万円以上の包丁ですと水牛柄、4万円以上ですと黒檀柄と言う感じです。これはあくまで目安です、1万円以下の包丁でも水牛柄や黒檀柄を取りつければ、包丁が高級にランクアップします。

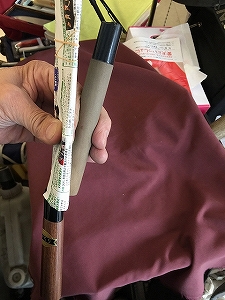

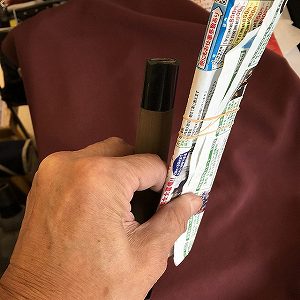

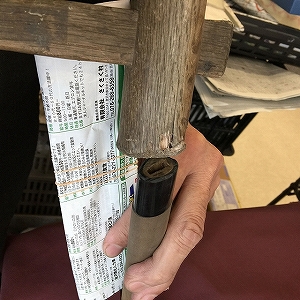

まず、柄を取り替えようとする場合の必要な道具。

1、サビが飛び散るので敷物。2、割るときに使う台座(ブロックでも可)3、木づち(目には目を、刃には刃を、木には木を、です)金づち 4、先のとがったハンマー、のみ 5、ガスバーナー、ガス台 6、木工ボンド 7、予備の柄又は同じくらいの木片(柄を外すときに使う) 8、サイズの合う柄 9、新聞、サンドペーパー など

DIY! おおいに挑戦してみて下さい。どうしてもうまく交換ができない場合は私どもで交換もできますので、お気軽にお送り下さい。 研ぎ修理について

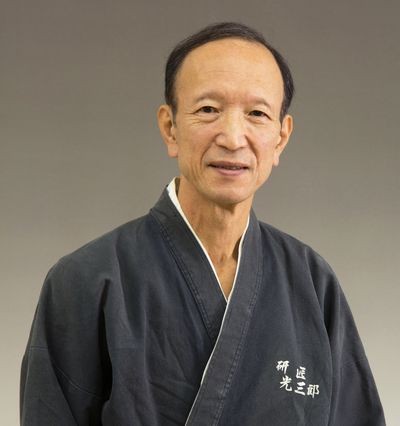

『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、庖丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。

庖丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。

以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さんやお母さんが研いでいました。そういった人が高齢化し、年々その数が減少し、その反面お困りの方が増えています。『研匠』光三郎はそんな人の悩みを解消し、毎日のお料理が少しでも楽に、楽しくなればと考えています。

「庖丁とはこんなに切れる物なの?」という驚きと感動を日本中の人に伝えたいと考えています。

詳しくは以下の会社紹介をご覧ください。

光三郎は感動の切れ味をお届けします。