2004,6,15

スーパーで営業していますと、保育園くらいの子供がお母さんに「あれ何してるの?」と問いかける姿をよく目にします。

お母さんの答えは 1、庖丁をきれいにしピカピカにしてるのよ! 2、庖丁を磨(みがい)いてるのよ! 3、庖丁を研(と)いでいるのよ!と3つの答えに別れます。子供なので「研ぐ」ということがわからないから、きれいにという言葉で置き換えて説明をしていると想うのですが、これは、電車の中で騒いでる子供に、となりのオッちゃんが怒るからやめなさい!といってるようなもので、答えがずれています。私としては3の研ぐと答えてほしいのですが、2の磨くというのもあながち間違いではないのです。(研)も(磨)もどちらとも「とぐ」と読めます。研磨という言葉もあります。では研と磨はどうちがうのでしょう。

「研」とは刃物などを鋭利に削ることです。砥石でいうと1000番の中砥石程度かとおもわれます。「磨」とは3000番以上の砥石で、仕上げをするようなことになります。この段階を「刃付け」といい、切っ先が鏡のようにきれいに光ります。本来刃物研ぎは悪くなった刃を研いで切れる状態にし、さらに磨いてより切れる状態にするわけです。ですから是非「庖丁を研いでいるの!」と説明してあげてください。その上で「研ぐ」というのはよく切れるようにしているのと説明してあげてください!でないと「研ぐ」ということがわからない子供たちになって、研屋は文化財になるかもしれません!!

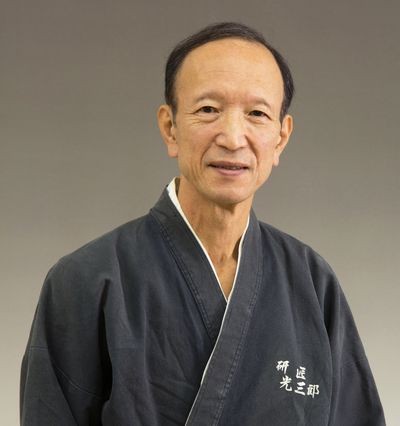

『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、庖丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。

庖丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。

以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さんやお母さんが研いでいました。そういった人が高齢化し、年々その数が減少し、その反面お困りの方が増えています。『研匠』光三郎はそんな人の悩みを解消し、毎日のお料理が少しでも楽に、楽しくなればと考えています。

「庖丁とはこんなに切れる物なの?」という驚きと感動を日本中の人に伝えたいと考えています。

詳しくは以下の会社紹介をご覧ください。

光三郎は感動の切れ味をお届けします。