![10083003817_s[1].jpg](/togisho/10083003817_s%5B1%5D.jpg) 包丁のには刀身のところに銘が切ってあります。近頃は印刷やハンコのような銘も多く見られます。かつては銘切り職人が仕上がったばかりの包丁に1丁1丁、銘柄や名前を切っていました。現在でも少数ですが活躍しておられます。手切りの銘は今や高級品にしかはいらなくなりました。

包丁のには刀身のところに銘が切ってあります。近頃は印刷やハンコのような銘も多く見られます。かつては銘切り職人が仕上がったばかりの包丁に1丁1丁、銘柄や名前を切っていました。現在でも少数ですが活躍しておられます。手切りの銘は今や高級品にしかはいらなくなりました。

包丁は刀鍛冶からの流れを汲んでいます。日本刀は武家社会では必需品でした。良い刀はステイタスとなり、良い刀を求めるため技術も向上しました。刀鍛冶は日本刀の中子(ナカゴ)に作成者や年月日、お客様の名前など銘を切りました。

その名残もありますが、包丁の銘はメーカー名や製品の種類、グレードなどの情報を入れ、他社と区別しました。

メーカーによる手違いますが、1メーカー当たり2~3個の名前を登録商標として使っています。なかには1社で数十の名前を登録しているメーカーもあります。

私のメインメーカーは大阪、堺の青木刃物さんです。青木刃物は『孝行』と『菊孝』を使っています。『孝行』という銘はすべての製品に入っています。『菊孝』は廉価品に使用しています。和包丁の場合、『別作』とか『別誂』とか『特上』とか製品のグレードを示す刻印を入れています。また材質を示す『白』とか『青二』とか『銀三』と言う刻印を入れることもあります。製造方法である『本焼』とか『霞』などを入れる場合もあります。

これらの刻印によって、どのメーカーの度のグレードの製品かがわかるのです。つまりメーカーと商品グレードを示す目印であると同時に保証書なのです。一流メーカーはほぼ同様に何らかの銘や刻印などをつけています。

メインの銘は登録商標を付ける場合が多いです。(株)正広は商標も『正広』にしています。このような会社は多くあります。『ミソノ』、『杉本』、『正本』、『木屋』等など。

会社の登録商標を銘に使う場合、堺とか関という産地の名称を付けているところも多いです。『堺 孝行』、『関 孫六』、『源 助久』、『武州 』等。これらがメーカーブランドです。

というように銘には下記の3種類があります。

①メーカーブランド

②問屋ブランド

③プライベートメールブランド

②の問屋ブランドはメーカー名を入れずに、仕入れ先である問屋の名前なり独自の名前を入れることがある。大量に仕入れをすれば、名前を変えて入れることが可能です。こちら石川県にある『白山』、『兼六』は問屋ブランドで、石川の名所をとったものです。また『小鍛冶別作』は『コカジ』という問屋の名前を銘にしたものです。(コカジという名前は全国的に多くあります。)

③のプライベートブランドは問屋ブランドの変わりに、料理の鉄人や有名デザイナーの名前だけを入れたもので、包丁の作成や選別、デザイン作りなどには全くタッチしていない場合が多いのです。

③の包丁は比較的安い包丁に使われている場合が多い。

銘を入れる方法

銘切り職人による手彫が高級ですが、同じ彫りでも、キャリアてセンスがとわれます。

ついで、手彫の風合い再現てきるPCによる機械彫り、活字にしたものを刻印する方法もあります。

洋包丁の場合はアルファベットが多く、機械彫りにして、黒や赤などの色の塗料を流し込む方法。

また、熱転写によるプリントやだだの印刷の場合もあります。

個人でも名前を入れたり、〇〇記念などと入れることができます。

たまに、銘があるのでいい包丁ですか?と尋ねられることがありますが、そうではありません。安いものでも、銘が入っているものも多くあります。

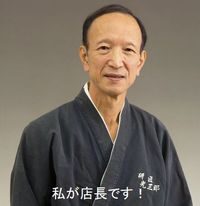

『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、庖丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。

庖丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。

以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さんやお母さんが研いでいました。そういった人が高齢化し、年々その数が減少し、その反面お困りの方が増えています。『研匠』光三郎はそんな人の悩みを解消し、毎日のお料理が少しでも楽に、楽しくなればと考えています。

「庖丁とはこんなに切れる物なの?」という驚きと感動を日本中の人に伝えたいと考えています。

詳しくは以下の会社紹介をご覧ください。

光三郎は感動の切れ味をお届けします。