自分で包丁を研ぎたくなって、せっかく砥石を買ったけど、うまく切れるようにならない! といった方は少なからずおられるかと思います。

砥石や研ぎ方の問題もありますが、ここでは包丁の問題をお知らせします。

昔(昭和40年くらい)までは多くの家庭に砥石があり、ご主人が包丁を研いでいました。大量生産により、

安価なステンレス包丁が普及するにつれ、ご家庭で包丁を研ぐ という習慣が薄れてきました。これは安価な

ステンレス包丁は研ぎずらいのと、買い替えた方が手間がないためです。

安価な包丁ほど、作りが悪く(刃幅が全体に厚い)、材質も悪いため、刃が付かない、または研ぎずらい

という事になります。

こう言った理由で、徐々に包丁を研ぐ習慣も知識も徐々に薄れて行きました。鰹節を削るという文化も同じようなことが言えます。

包丁を研ぐと言うことは決して難しい事ではなく、正しい知識と道具とやる気があれば、誰にでもできる事なのです。

ただ、研ぎ経験のない方や研ぎ方に自身のない方は、研ぎやすい包丁で、研ぐ(刃をおろし、刃を付ける)事をまず覚えて、ある程度の要領をつかめば、研ぎ味も自信ができ研ぎも進化できるところ思います。

前置きが長くなりましたが、ここでは包丁選びについてお知らせします。

包丁を自分で研ぐ場合、特に初心者の方は成果を急ぎ過ぎます。とは言え、手間をかけずに、早く切れる

ようにしたいと言うのは皆さん同じかと思います。

最も早く研げて、切れるようになる包丁は鋼の包丁で、刃が薄いものが、結果が早いです。

鋼の物は比較的研ぎやすいのですが、鋼の材質や焼きによって、硬度が変わります。

また、プロ仕様の包丁のように、刃の厚み(しのぎ部分の厚み)が厚いと研ぐのに時間がかかります。

薄いものがの方が早く研げます。しのぎ と言うのは出刃柳刃とかでおもて面に段になっている部分ですが、洋包丁の場合、段を付けずに峰からは先にかけ、徐々に薄くなっている場合が多いです。急に薄くなっている

ものではなく、徐々に薄くなっているものの方が研ぎ易く、早く研げます。

また、刃(鋼)の硬さは見た目ではわかりません。使ったり、研いだりした時に感じるものです。

■堺白山 菜切 お申込みはこちら 最下段です

■堺白山 菜切 お申込みはこちら 最下段です

そこで研ぎやすい包丁にNO,1 は堺白山の打刃菜切包丁です。菜切包丁です

から刃幅もある上、全体に薄い作りで、峰部分の厚みも薄く、

刃先にかけて徐々に薄くなっているので、大きな傷みがなければ

中砥石からでも刃が付きます。おまけに1本1本手作りの打ち刃物ですから、

鋭い切れ味が得られ、切止みが少ないのは白三鋼を使っているからです。

白三鋼で水牛柄を使用し、この価格は全くのお買い得です。

■堺孝行 日本鋼ツバ付 お申し込みはこちらです

■堺孝行 日本鋼ツバ付 お申し込みはこちらです

鋼の洋包丁ではこの商品が研ぎやすいです。型抜きのSK鋼材を使用し、

鋼自体が柔らかいので早く研げます。

堺孝行刃物の定番商品で多くのプロの調理人が愛用している理由の一つが

この研ぎやすさにあります。

堺孝行三徳割込ローズ柄 この商品は真ん中(芯材)の鋼をステンレスで挟み込んだ構造になっています。

堺孝行三徳割込ローズ柄 この商品は真ん中(芯材)の鋼をステンレスで挟み込んだ構造になっています。

その為、刃先の鋼の部分だけは錆びます。割込包丁ですが、刀身の厚みは割込みの中では薄い方なので、

研ぎは楽だと思います。堺孝行の製品の中では下部クラスですが、割込みになっているため、

そこそこの切れ味は確保されています。

🔳堺孝行 TUS 牛刀 ステンレス鋼です。ステンレスは概して研ぎにくい

のですが、TUS シリーズはステンレス包丁の中でも刀身の厚みが薄ってあり、

食材への刃の入りがするどく、

スムーズです。薄い作りの為、研ぎもステンレス包丁の中では、楽です。

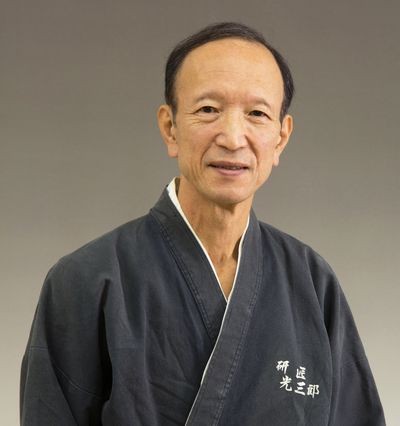

『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、庖丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。

庖丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。

以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さんやお母さんが研いでいました。そういった人が高齢化し、年々その数が減少し、その反面お困りの方が増えています。『研匠』光三郎はそんな人の悩みを解消し、毎日のお料理が少しでも楽に、楽しくなればと考えています。

「庖丁とはこんなに切れる物なの?」という驚きと感動を日本中の人に伝えたいと考えています。

詳しくは以下の会社紹介をご覧ください。

光三郎は感動の切れ味をお届けします。