小学5年になる子供が学校の国語で習っている10月の詩は、金沢出身の詩人、室生犀星の「小景異情」

です。犀星の有名な詩です。県外に故郷を持つものなら、いやすべての人に共通する思いではないでしょう

か?でもかなり悲しい内容です!今ならムリムリというところ。私も無理ですね。

原文

| ふるさとは遠きにありて思ふもの そして悲しくうたふもの よしや うらぶれて異土の乞食となるとても 帰るところにあるまじや ひとり都のゆふぐれに ふるさとおもひ涙ぐむ そのこころもて 遠きみやこにかへらばや 遠きみやこにかへらばや |

意味

| 故郷とは、遠くにいて思い出すものである。 そして悲しくうたうものである。 もしも、 落ちぶれて、地元ではない土地で乞食になったとしても、 (決して)帰るところではないだろう。 一人で都の夕暮れに 故郷を思い出しながら涙ぐむ。 そんな気持ちで、 遠い都に帰ろう。 遠い都に帰ろう。 |

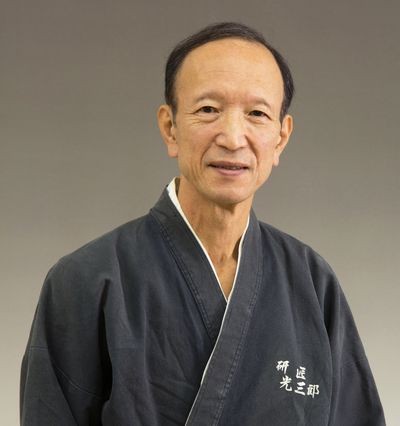

『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、庖丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。

庖丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。

以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さんやお母さんが研いでいました。そういった人が高齢化し、年々その数が減少し、その反面お困りの方が増えています。『研匠』光三郎はそんな人の悩みを解消し、毎日のお料理が少しでも楽に、楽しくなればと考えています。

「庖丁とはこんなに切れる物なの?」という驚きと感動を日本中の人に伝えたいと考えています。

詳しくは以下の会社紹介をご覧ください。

会社紹介-Company- | 研匠光三郎

経営理念 『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、包丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。 包丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。 以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さん

光三郎は感動の切れ味をお届けします。