![photo07[1].jpg](/togisho/photo07%5B1%5D.jpg) 三徳包丁では魚の骨は切れません!

三徳包丁では魚の骨は切れません!

戦後、文化包丁の流行が一段落してきた頃、肉、野菜、そして、魚を切るのに使える包丁として、三徳包丁が発売されるや、大ヒットしました。『三種類の徳がある』とのネーミングもよかったのでしょう、文化包丁イコール三徳包丁というくらい、定着しました。

牛刀のように先があり、菜切りのように幅が広く、出刃包丁のような形をしている。いわば、いいとこ取りのハイブリッド!

ところが、このネーミングが災いして、魚をさばく人がけっこう多いのです。腹だしや三枚卸は目をつむっても、中骨を切りますと必ずカケます。

一回しか切ってないのに、と言われますが、一回でもカケます。

出刃包丁を持っていない方も多く(持っていてきれない)仕方がありませんか、中骨だけは出刃包丁を使って欲しいものです。

また、三徳包丁は三徳型包丁と言うように、形を示す場合が多いが、他に三徳包丁イコール文化包丁、また、家庭用包丁という意味で使われる場合がある。

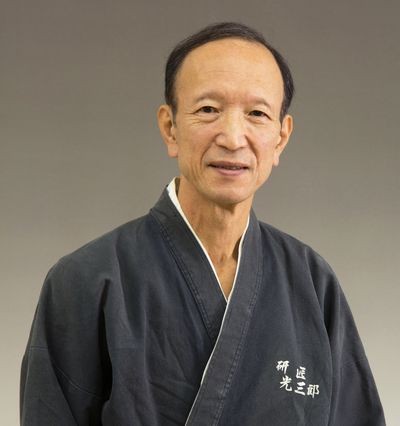

『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、庖丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。

庖丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。

以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さんやお母さんが研いでいました。そういった人が高齢化し、年々その数が減少し、その反面お困りの方が増えています。『研匠』光三郎はそんな人の悩みを解消し、毎日のお料理が少しでも楽に、楽しくなればと考えています。

「庖丁とはこんなに切れる物なの?」という驚きと感動を日本中の人に伝えたいと考えています。

詳しくは以下の会社紹介をご覧ください。

会社紹介-Company- | 研匠光三郎

経営理念 『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、包丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。 包丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。 以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さん

光三郎は感動の切れ味をお届けします。