新聞砥?これは、特別な砥石ではありません。

これと同じ要領で、仕上げた包丁を新聞紙を皮に見たてて、シャカシャカやるわけです。

研磨と言いますが、どちらも(とぐ)と読めますが、研はとぐ。磨は磨く意味があります。中砥石までは研ぐ、仕上砥石は磨くことにまります。

仕上砥石も2000番から30000万番手くらいまであります。順番に粒度を高めて磨いて行くわけです。通常は3000から10000番くらいで仕上げます。

砥石で仕上げたままだと、研ぎカエリが完全にとれていない場合があり、そうなると、切れ味が悪いのです。仕上砥石ですので、見ても、触ってもわかりません。極細かいカエリを取るにはこの

新聞砥が有効なのです。

テーブルなどに新聞を置いてやっても良いですが、立った状態で、私の場合は左手で新聞を持って、その新聞をももあたりに置き、シャカシャカやるのです。

これは案外有効で、大抵のバリがとれ、綺麗に仕上がった状態になります。

これで、切れない場合は、完全に研げていないことになります。

新聞砥はあくまで、仕上げをかけた後にするものですので、切れない状態や、仕上げまで行っていない段階でかけても切れるようにはなりませんので、ご注意下さい。

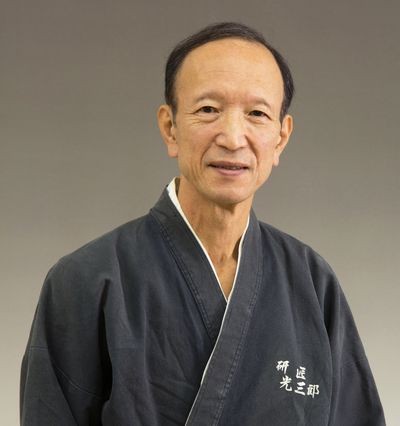

『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、庖丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。

庖丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。

以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さんやお母さんが研いでいました。そういった人が高齢化し、年々その数が減少し、その反面お困りの方が増えています。『研匠』光三郎はそんな人の悩みを解消し、毎日のお料理が少しでも楽に、楽しくなればと考えています。

「庖丁とはこんなに切れる物なの?」という驚きと感動を日本中の人に伝えたいと考えています。

詳しくは以下の会社紹介をご覧ください。

光三郎は感動の切れ味をお届けします。