包丁のお手入れ

1、使わない時は新聞に包んで置いといて下さい。

出刃、柳刃などの和庖丁や鋼のよう庖丁はもちろん、ステンレス製でも、長く放置しておけば錆びます。新聞紙に包むことで、空気(酸素)を遮断し、適度な油分が錆から守ります。新聞紙はたまには交換してください。

2、いつも清潔に。

ステンレスの庖丁でも使いぱなしにしていると、側面に水アカがつきます。。サビたと言い訳する人が多いのですが、茶碗を洗うのと同じように、ナイロンたわしでこすり洗いをしましょう。最後は熱湯をかけるとすぐに乾いて消毒にもなります。

3、すぐ錆びてしまうときは?

出刃庖丁や柳刃など鋼の庖丁は水分が着いていれば1日で真っ赤に錆びてしまいます.そんな時はナイロンたわしにクレンザーをつけ、こすり洗いをしましょう。赤錆が浮いてきたら繰り返しとっていると、徐々に錆びにっくくなります。

また、このときまな板の上にぴたっと押し当てて洗ってください。刃の部分は外側に向かってこすってください。

4、ひねらない!

刃が欠けたといった持って来られる庖丁の多くは,冷凍物やかぼちゃの様な硬い物を切るとき、ついひねってしまうことが原因です。

また、魚の骨などを切るときは、柄を強く握り、(ぐらぐらしないように)真下にに切って下さい。出刃の場合、手元に近いとこらは強い刃付けがしてあるので欠けにくいです。

鋏のお手入れ

1、錆びささない。

これはどんな刃物にもいえるのですが、特に刃の先に錆びが着いてくると,切れにくくなるばかりか、刃物の寿命を早めます。定期的に機械油をさして下さい。さす場所は刃先と要です。裁ち鋏の場合シリコンスプレーが有効です。(べたべたせず、扱いよいのです。)

2、切れないときは無理に切らない。

切れないといって、力まかせに切ったり、無理にかみ合わせたり、ひねったりすると、刃を痛めたり、曲がったり、結局寿命を早めることになります。切れにくくなったときが研ぎ時です。

3、木渋を取る。

木バサミは刃裏に木渋がつきます。これは錆びの原因にもなり、そのつど油でふき取ってください。

4、水気をふき取る。

花鋏など、水がつく鋏は必ず水気をふき取り油をさして保管してください。

5、刃部に新聞紙を。

裁ち鋏や木鋏、刈込み鋏などは刃の部分に新聞紙を巻きつけておくだけで錆びがつきにくいのです。(ビニールケースや箱に入れておくだけでは錆びがつきます。)

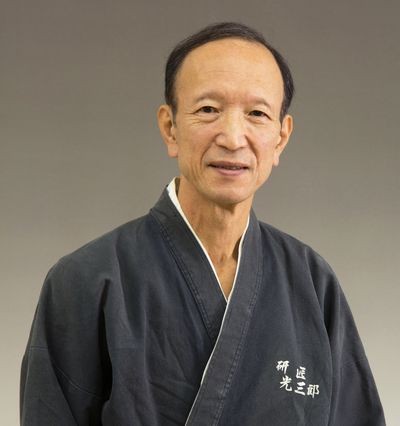

『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、庖丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。

庖丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。

以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さんやお母さんが研いでいました。そういった人が高齢化し、年々その数が減少し、その反面お困りの方が増えています。『研匠』光三郎はそんな人の悩みを解消し、毎日のお料理が少しでも楽に、楽しくなればと考えています。

「庖丁とはこんなに切れる物なの?」という驚きと感動を日本中の人に伝えたいと考えています。

詳しくは以下の会社紹介をご覧ください。

光三郎は感動の切れ味をお届けします。