会社員の夫(42)はパソコンに向かいとんかつでビールを飲む。テレビに見入る長女(9)はサラダにパン。ご飯にふりかけの次女(5)。妻は仕事や家事に追われ、サプリメント。東京に住むある家族の夕食風景です。会話はほとんどない。

メニューがバラバラになるととが多いと回答(07年子育て家族の食卓調査、 サントリーが実施)した過程が14%あります。これに増して、好きなものを、好きな時に、好きな場所で食べる「勝手食い」なるものが出現しています。

食育を推進しようとしている料理研究家の服部幸應氏は現代の6つつの『こ食』に警鐘を鳴らしています。

1、『孤食』 家族がいても時間がまちまちで、一人で食べる。これではしつけができません。

2、『個食』 家族それぞれが自分の好きなものを食べる。これは偏食を奨励しているようなものです。好き嫌いを増やすだけでなく、我がままで、協調性のない正確になりがちです。

3、『固食』 自分の好きなもの、決まった物しか食べない。栄養が偏り、肥満やひいては生活習慣病を引き起こす原因にのなり、低血糖になるとキレやすい性格になります。

4、『小食』 ダイエットまたは食欲がなく、少ししか食べないこと。これは健全な成長ができません。根気がなくなり、無気力になります。

5、『粉食』 パン、ピザ、パスタなど粉を使ったものを主食にしている。米食と比べるとカロリーが高くなり、栄養が偏ります。

6、『濃食』 加工食品など濃い味付けのものを食べる。これは味覚を鈍化させます。

そう考えれば私も3~4個、心当たりがあるかも!

『こ食』を改善し、防ぐポイントは家族のコミュニケーションです。食卓は団欒を通じて心を育てる場であることを再認識しましょう。

食卓は本来、食事に対する感謝や家族や人間関係の大切さ。小さな単位の社会勉強の場であるべきものが、今、確実に崩壊しつつあります。

こういう風潮は「自主性尊重や無理強いはしないという」学校教育が原因しているという識者もいる。

これを救うことができるのが『食育』なのです。

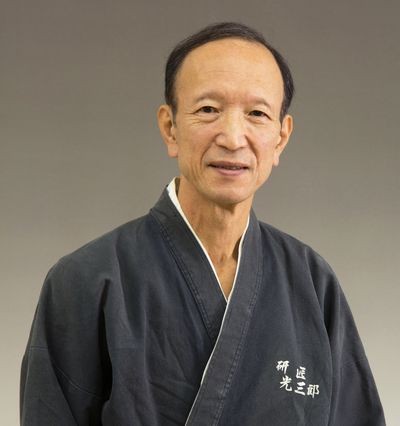

『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、庖丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。

庖丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。

以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さんやお母さんが研いでいました。そういった人が高齢化し、年々その数が減少し、その反面お困りの方が増えています。『研匠』光三郎はそんな人の悩みを解消し、毎日のお料理が少しでも楽に、楽しくなればと考えています。

「庖丁とはこんなに切れる物なの?」という驚きと感動を日本中の人に伝えたいと考えています。

詳しくは以下の会社紹介をご覧ください。

光三郎は感動の切れ味をお届けします。