印刀を研ぐ上で最も重要なのは、90度の角をきっちり出すことです。

印刀を研ぐ上で最も重要なのは、90度の角をきっちり出すことです。

印刀は角を使って彫る場合が多いので、角の部分が摩耗してへってしまったり、研ぎ方が悪いと角がきっちり出ない場合があります。

①刃先を荒研に90度にあて、まっすぐそして、角が90度になるよう、刃先を落とす。

②最初に刃がついていた角度に合わせて研ぐ、途中、逆の面と交互に研ぐ。カエリがでれば中研、仕上げと研ぎます。

角度は両面とも同じ角度が原則ですが、希望により、変えても良い。

研ぎ面は真っ平らで、1枚刃に研ぐ。

研ぐ上での注意!

1、砥石は3種類(荒砥、中砥石、仕上げ)とも真っ平らに面直しをしておくこと。

2、上下運転をしながら、研ぐ場所をずらせてゆくこと。(砥石の同じ場所で研がない)

こうすることで、90度の角が作られるのです。

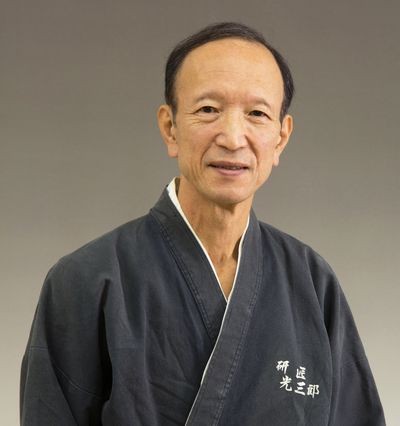

『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、庖丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。

庖丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。

以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さんやお母さんが研いでいました。そういった人が高齢化し、年々その数が減少し、その反面お困りの方が増えています。『研匠』光三郎はそんな人の悩みを解消し、毎日のお料理が少しでも楽に、楽しくなればと考えています。

「庖丁とはこんなに切れる物なの?」という驚きと感動を日本中の人に伝えたいと考えています。

詳しくは以下の会社紹介をご覧ください。

会社紹介-Company- | 研匠光三郎

経営理念 『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、包丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。 包丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。 以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さん

光三郎は感動の切れ味をお届けします。